河豚,為硬骨魚綱鲀科魚類的統(tǒng)稱。自古以來中國食用的河豚皆生息于河中,因捕獲出水時(shí)發(fā)出類似豬叫聲的唧唧聲而得名河“豚”。古代中國人對于河豚毒性理解深刻。晉人左思《三都賦·吳都賦》便有“王鮪鯸鮐”之句,其注曰:“鯸鮐魚狀,如蝌蚪,大者尺余,腹下白,背上青黑,有黃紋,性有毒。”

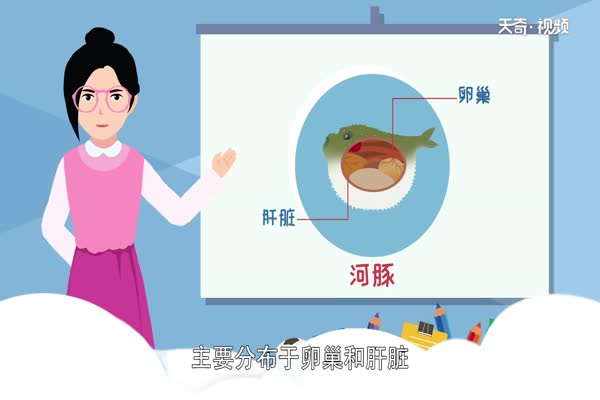

河豚毒素是一種無色針狀結(jié)晶體,屬于耐酸、耐高溫的動(dòng)物性堿,為自然界毒性最強(qiáng)的非蛋白物質(zhì)之一。河豚體內(nèi)的毒素主要分布于卵巢和肝臟,其次是腎臟、血液、眼睛、鰓和皮膚;而精巢和肌肉是無毒的。但如果河豚死亡時(shí)間較長,內(nèi)臟毒素溶入體液中便會(huì)逐漸滲入肌肉內(nèi)。